习近平总书记曾多次强调,革命传统资源是我们党的宝贵精神财富,每一个红色旅游景点都是一个常学常新的生动课堂,蕴含着丰富的政治智慧和道德滋养。红色旅游的价值观影响,不仅要强化参与者的社会价值认同,还要丰富参与者的个体幸福感,其所蕴含的价值观教育功能已被高度认同,但产品体验与个体价值观之间的细化联系仍有待深入分析。为此,本研究将“手段-目的链”引入红色旅游价值观影响分析之中,尝试构建红色旅游产品体验的价值观影响模型,以明晰相关影响功能,辨识红色旅游产品属性维度在个体价值观内化影响中的差异,为红色旅游的价值观影响机制诠释及红色旅游产品开发提供科学参考。

一、核心概念界定

要明确红色旅游产品的概念,必先对旅游产品的概念加以界定。旅游产品的概念通常从目的地和旅游者两个视角来阐释。从旅游目的地视角看,旅游产品可以被界定为旅游经营者向旅游者提供的用以满足其旅游活动需求的全部服务。而从旅游者角度出发,旅游产品则是旅游者用一定的时间、费用和精力所换取的一段经历。总体而言,旅游产品可以被定义为一种满足旅游者在旅游活动过程中的精神、文化、生活需求的物质实体和非物质服务,它是旅游者支付一定的金钱、时间和精力所获得的一种特殊的经历和体验。

作为特殊类别的旅游产品,红色旅游产品既有旅游产品共有的特点和属性,也有别于其他旅游产品的自身特点。红色旅游产品是红色旅游目的地依托红色文化开发形成的旅游产品,是红色旅游目的地竞争优势的来源,也是红色旅游目的地得以存在的核心。与一般旅游产品不同,红色旅游产品更强调内容与空间的整体性与统一性,力图提供一个具有较强政治氛围的特殊外部环境,以此提升旅游者的沉浸感,进而增强旅游者的情感体验与价值观认同。

来自旅游者与旅游目的地之间交流互动的旅游体验是旅游活动的内核。已有研究证实,旅游者的个体旅游体验会受到其自身价值观影响,同时旅游体验也能够改变个体的价值观。作为特殊旅游产品,红色旅游的旅游体验具有政治性、党史怀旧和爱国主义的独特属性。红色旅游体验能够促进政党认同、文化认同和幸福感生成,有利于引导积极健康的社会主流价值,促进旅游者个体价值观的升华,具有典型的价值观教育属性。

红色旅游体验的个体价值观影响功能表现在文化传承、政治影响和事件记忆等方面。首先,红色旅游可以增强旅游者历史文化认知和情感共鸣。其次,红色旅游有利于培育和践行社会主义核心价值观,是一种高效的思想政治教育方式。最后,红色旅游有助于激发旅游者的后果意识、责任归属和敬畏感,能显著提升个体道德规范与环境保护意识,其功能性影响已被广泛证实。

二、研究阶段一:

红色旅游产品体验价值观影响的质性分析

(一)案例说明

本研究案例聚焦延安革命纪念地景区系列红色旅游产品,选择此案例地的原因如下:延安从1937年至1947年一直作为中国革命总后方,是中国革命的圣地,而延安革命纪念地景区是延安的典型标志与象征,主要由宝塔山、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址、中共中央西北局旧址、延安革命纪念馆组成。延安革命纪念地景区是典型的系列红色旅游产品组合,是全国爱国主义、革命传统、延安精神教育示范基地,具有较好的代表性和可推广性。同时,景区注重科技创新和互动设计,有利于引发旅游者的共鸣并强化价值观。

(二)方法选取

手段-目的链是由产品属性、消费者的消费结果以及这些结果所强化或满足的个体价值观三个层级组成,它既是一种解析产品与主体内在认知联系的理论构成,也是探究行为和个体价值观之间关系的有效分析框架。该理论假设认为,消费者选择产品不是为了产品本身,而是为了产品所带来的益处以及由此满足的个体价值观。

手段-目的链的理论分析存在“动机论”和“认知-结构论”两种不同的视角。动机论视角下,个体价值观是消费者最高层次的目标和根本动机,指导消费者在不同情境中的购买行为。而在“认知-结构论”视角下,消费者行为被看作是认知结构和认知过程的引导结果。具体而言,在消费体验中,新的环境信息会引起消费者认知结构的加工和扩张,而扩张的部分会在之后的类似环境中被激活并被用于指导行为。在旅游学研究中,手段-目的链“认知-结构论”视角主要用来解释精神旅游实践对价值观的激发和对信念的提升,该逻辑为解释旅游者精神内化机理提供了新的研究思路。手段-目的链的主流分析方法为阶梯法,包括硬式阶梯法和软式阶梯法两种,两种阶梯法均使用诱导性方式,挖掘并提炼出产品属性、消费结果及其与个体价值观之间的联系。

红色旅游作为思想政治教育的载体,肩负培育和践行社会主义核心价值观的任务,是关注精神教育的典型旅游活动。通过手段-目的链“认知-结构论”视角,分析红色旅游产品体验的个体价值观影响功能,不仅能显化红色旅游的精神价值内涵,还有助于拓展手段-目的链的方法应用与研究范畴。

(三)研究设计

本研究以手段-目的链的基本结构为关系模型参照,通过质性分析确定红色旅游产品体验的各层次维度。相对于完全结构化的硬式阶梯法,强调对受访者进行追问直至其无法提供更多信息的软式阶梯法更适合对受访者的深层想法进行挖掘,因此本研究采用软式阶梯法进行分析。在本研究中,研究人员对26名到访延安的红色旅游者进行了访谈。受访者年龄分布在18~60岁,男女性别比例各占一半,涵盖多种出游形式。访谈于2022年11月至12月进行。访谈过程中,首先引导被访者概述旅游经历;其次询问延安革命纪念地系列景区及产品对被访者的吸引点,以此抽取属性层面要素,并深入询问旅游者认为该属性给他的感受;最后,请旅游者描述此次旅游经历给他们带来何种价值认知上的转变,通过循序渐进地发问让受访者自由回答,获取延安革命纪念地系列景区及产品激发旅游者价值观变化的详细资料,直至被访者无法提供更多信息。每位受访者访谈时长为30~60分钟。整理共得到209810字的访谈稿和51389字的文字备忘录。

本研究使用NVivo11.0对访谈文本进行质性编码分析,其中,编号为X01~X22的访谈文本用于编码分析,编号为X23~X26的访谈文本用于饱和度检验。具体步骤如下:首先是概念提炼,对编号为X01~X22的访谈文本进行概念的提取,经过对原始语句的分析,提取访谈文本中所提及的相关初始概念;其次是范畴归纳,参考已有手段-目的链的经典研究,对上一步得出的初始概念内容进行归纳整合,将概念归纳为范畴并进一步将范畴归纳为主范畴,随后再将主范畴对应至手段-目的链的属性、结果、价值观三个层次;最后,利用手段-目的链框架,构建初始模型,并对模型内容进行理论阐释。在编码过程结束后,使用预留的编号X23~X26的访谈文本进行饱和度检验,确认编码内容是否饱和、层次关系是否正确。

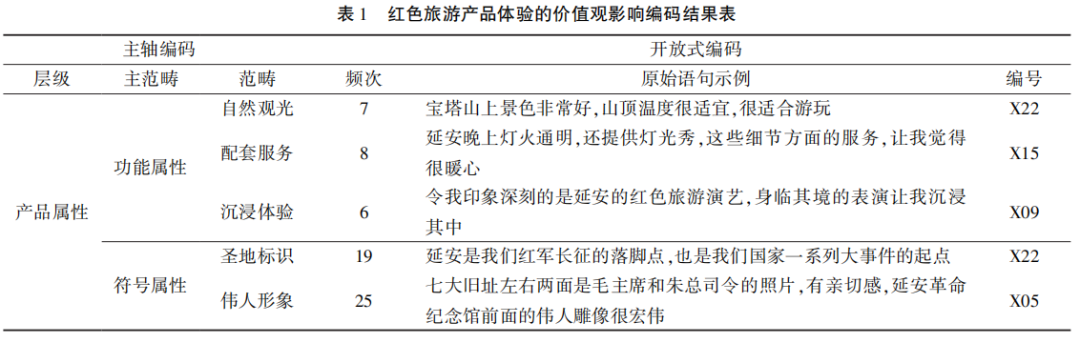

(四)初始编码与概念范畴化

本研究通过对原始文本的初始编码共得到68个概念和20个范畴。经过反复的筛选与比较,归纳至七个主范畴。分别是产品属性层面的功能属性和符号属性,结果层面的认知结果、情感结果、意志结果以及个体价值观层面的内部价值观和外部价值观(具体见表1)。

在上述范畴基础上,将预留的编号为X23~X26的访谈文本进行编码分析,实施理论饱和度检验,结果发现,没有产生新的范畴,因此可以认为红色旅游价值观影响的各层次内容已经达到饱和,范畴发展可以停止。

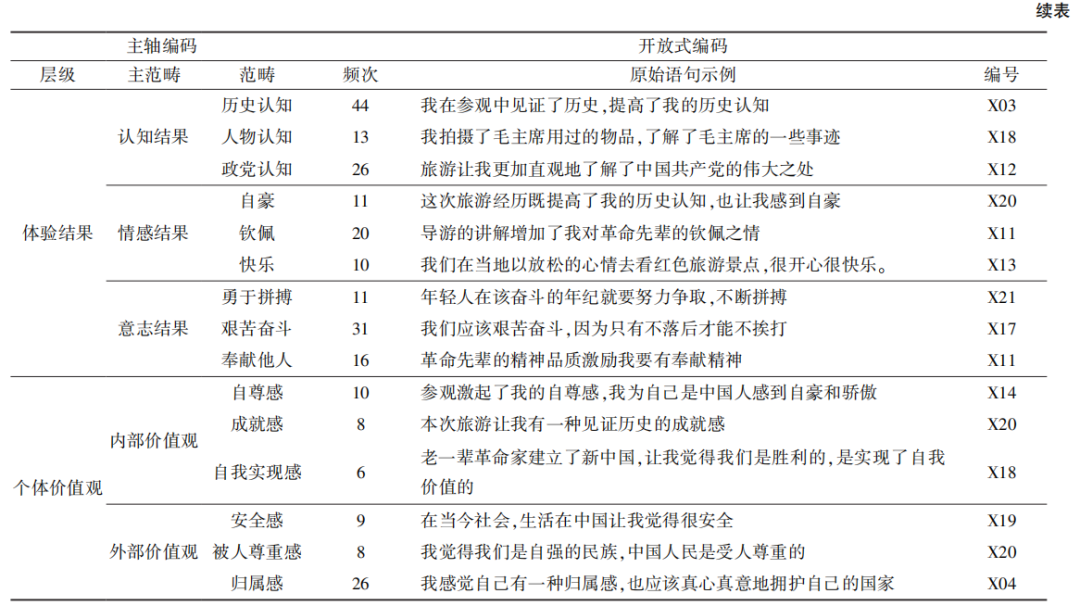

(五)初始模型构建

参照手段-目的链层次价值图的基本结构与初始框架,分析调研所获取的相关访谈文本资料,得到红色旅游产品体验价值观影响的层次要素,进而确定红色旅游产品体验“由外而内”的价值观影响初始模型。该过程中,“属性-结果-价值观”是一个循序渐进、逐步内化的过程,具体结构框架图如图1所示。

三、研究阶段二:

红色旅游产品体验价值观影响的量化检验

(一)研究假设的提出

为了验证红色旅游价值观影响的具体路径与维度差异,本研究在研究阶段一的基础上,提出以下研究假设。

1. 红色旅游产品属性与旅游者个体价值观之间的关系

消费者个体价值和产品属性的匹配关系是决定消费者做出某种行为的最终因素,消费者把产品属性体验看作是达到其消费价值追寻的主要手段。作为一种主流文化传播方式,红色旅游对物质文明和精神文明建设的价值不言而喻。红色旅游产品开发过程中,政府注重挖掘红色旅游资源的深层次文化价值,赋予产品符号化、神圣化精神内涵,从而影响旅游者个体价值观的重构。产品开发者则强调丰富红色旅游产品的内容构成,并通过现代化和多样化的表现形式来增强产品的观赏性和吸引力。不同属性的红色旅游产品对个体价值观教育具有不同的影响与作用。为此,本研究提出以下假设:

H1a:红色旅游产品的功能属性能正向影响旅游者的内部价值观;

H1b:红色旅游产品的功能属性能正向影响旅游者的外部价值观;

H1c:红色旅游产品的符号属性能正向影响旅游者的内部价值观;

H1d:红色旅游产品的符号属性能正向影响旅游者的外部价值观。

2. 红色旅游产品属性与旅游者体验结果之间的关系

手段-目的链中从产品属性到个体价值观之间存在一个枢纽,即消费结果。消费结果是消费产品后的状态,能推动消费者向其个体价值观迈进。红色旅游体验过程中,演艺和设施等功能性产品会唤起旅游者积极情感反应和正向产品认知。而符号化建构的红色旅游产品体验不仅能激发旅游者的情感表达,影响其自我认知,还能增强其政治认同感,进而实现学习教育的目的。具有多维属性的红色旅游产品,是旅游者获得认知、情感和意志体验结果的重要来源,契合了“认知-情感-意志”的心理过程。为此,本研究提出以下假设:

H2a:红色旅游产品的功能属性能正向影响旅游者的认知结果;

H2b:红色旅游产品的功能属性能正向影响旅游者的情感结果;

H2c:红色旅游产品的功能属性能正向影响旅游者的意志结果;

H2d:红色旅游产品的符号属性能正向影响旅游者的认知结果;

H2e:红色旅游产品的符号属性能正向影响旅游者的情感结果;

H2f:红色旅游产品的符号属性能正向影响旅游者的意志结果。

3. 红色旅游体验结果与自身个体价值观之间的关系

消费结果是消费者个体价值观实现的必要途径,其重要性在于体现、满足并强化了消费者抽象的“个体价值观”。旅游活动作为一种强调在地现场参与的消费形式,其价值观表达不仅是“由内而外”的(价值观-旅游消费行为),还存在“由外而内”(旅游消费行为-价值观)的激发路径。基于此,本研究提出以下假设:

H3a:旅游者的认知结果能正向影响旅游者的内部价值观;

H3b:旅游者的认知结果能正向影响旅游者的外部价值观;

H3c:旅游者的情感结果能正向影响旅游者的内部价值观;

H3d:旅游者的情感结果能正向影响旅游者的外部价值观;

H3e:旅游者的意志结果能正向影响旅游者的内部价值观;

H3f:旅游者的意志结果能正向影响旅游者的外部价值观。

(二)模型验证

1. 量表设计

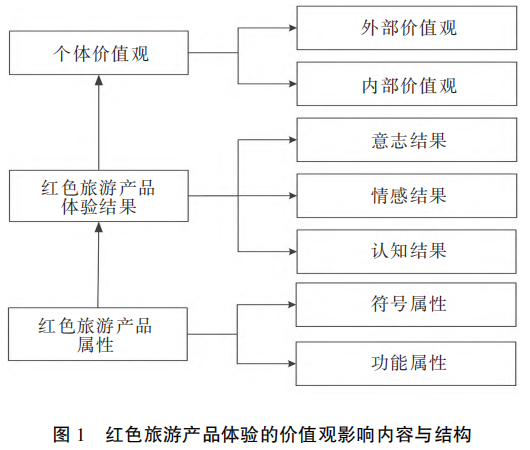

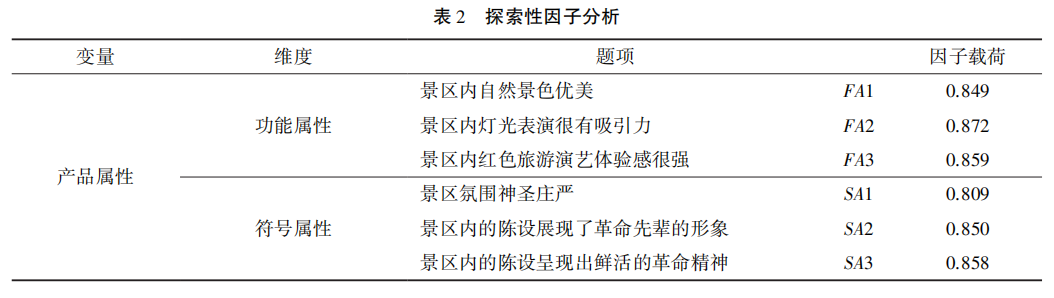

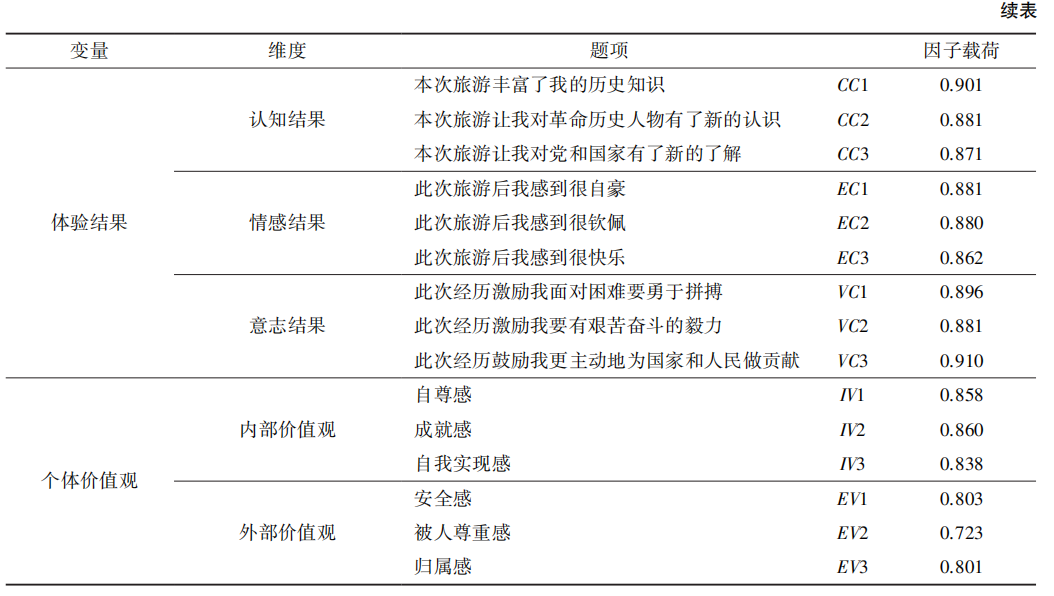

结合质性研究的研究模型结果,对照维度构成,选取直接相关的成熟量表进行修改,编制本研究问卷。问卷主体由三部分组成。第一部分借鉴刘润佳等和左冰的成熟研究量表,抽取相关题项,根据研究-编码结果适当修改问卷题项,用以测量红色旅游产品属性。第二部分根据张圆刚等、刘润佳等、Zhao et al.的成熟研究量表,结合访谈文本,细化意志结果测量内容,删除了访谈结果中未出现的情感表达,共设计9个题项测量旅游者获得的认知、情感和意志结果。前两部分题项均采用Likert5点量表(1=非常不符合,5=非常符合)。第三部分参考Kahle的个体价值观列表内容,共2个维度6个题项,采用Likert9点量表(1=非常不重要,9=非常重要)测量旅游者个体价值观的激发情况。具体问卷题项见表2。

2. 样本数据收集

本研究共实施三次调研,均在延安革命纪念地景区内完成。第一次调研实施于2022年12月25日至2023年1月5日,问卷主要发放于宝塔山、杨家岭革命旧址和延安革命纪念馆,回收问卷180份,有效问卷165份,有效率为91.67%。第二次调研实施于2023年2月6日至2023年2月19日,问卷主要发放于宝塔山、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址、延安革命纪念馆,回收问卷463份,有效样本402份,有效率86.83%。两次调研结果显示,问卷整体结构完善,但部分维度有语义重合现象,在修改完善后,我们进行了第三次调研。第三次调研实施于2023年12月18日至2023年12月24日,问卷发放于宝塔山、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址及延安革命纪念馆,共收回问卷240份,有效样本221份,有效率92.08%,其中男性107份(48.42%),女性114份(51.58%),样本性别比例基本均衡。

(三)结果分析

1. 探索性因子分析

首先使用SPSS23.0软件,将属性量表的6个题项、结果量表的9个题项、个体价值观量表的6个题项分别进行探索性因子分析。结果显示,红色旅游产品属性、体验结果和个体价值观三个量表的KMO系数分别为0.738、0.765和0.733,Bartlett球形检验p小于0.001,表明均适合因子分析。其次,应用最大方差法进行因子抽取,共得到属性层面功能属性、符号属性2个公因子,结果层面认知结果、情感结果、意志结果3个公因子,个体价值观层面内部价值观和外部价值观2个公因子,累积方差解释率均超过65%,解释效果较好,说明量表具有良好的结构效度。

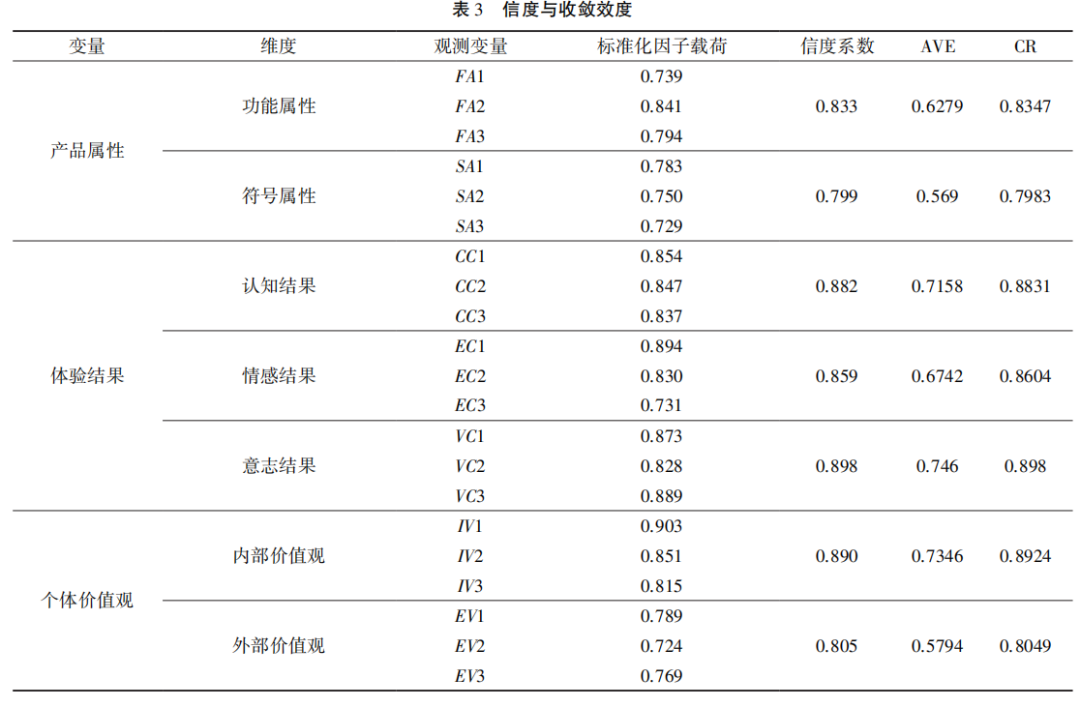

2. 验证性因子及信度分析

首先,本研究采用Cronbach's α检验问卷的内部一致性。结果显示,问卷整体Cronbach's α为0.883,各维度Cronbach's α均超过0.7(见表3),表明本研究数据信度良好。其次,本研究利用AMOS24.0进行验证性因子分析,发现模型适配指标χ2/df=1.218,介于1至3之间;RMSEA=0.031,小于0.08;GFI=0.921,NFI=0.927,RFI=0.909,IFI=0.986,TLI=0.982,CFI=0.986,均大于0.9,达到拟合标准。

此外,如表3所示,各维度组合信度均在0.7以上,平均提取方差均大于0.5,表明量表具有良好的收敛效度;最后,各维度的AVE算术平方根均大于自身与其他维度之间的相关系数,表明本研究量表具有良好的区分效度。

3. 结构方程模型分析

本研究构建了红色旅游产品属性对个体价值观的影响、红色旅游产品属性对体验结果的影响、体验结果对个体价值观影响的三个假设,运用结构方程检验了红色旅游产品属性、体验结果、个体价值观之间的影响关系。各假设模型绝对拟合指标χ2/df分别为1.284、1.164、1.518,RMSEA分别为0.036、0.027、0.049,其他拟合指标GFI、CFI、NFI、RFI、IFI均大于0.9,拟合程度较好,均可被用作检验本研究所提假设。

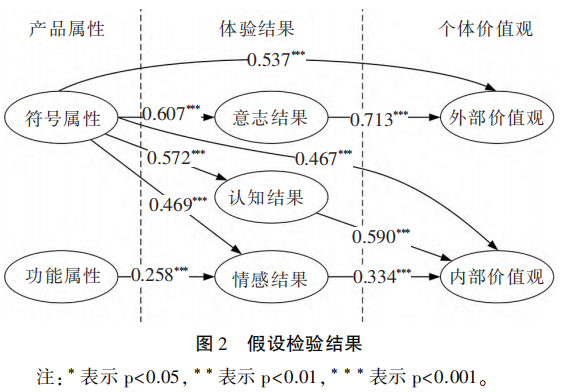

通过假设检验的假设结果如图2所示,具体结果为:

产品属性与个体价值观的关系检验中,功能属性-外部价值观(γ=0.03,p=0.972>0.05)和功能属性-内部价值观(γ=-0.03,p=0.504>0.05),在p<0.05的显著水平下不成立,表明红色旅游产品功能属性不会直接显著激发旅游者个体价值观。而符号属性不仅可以正向显著影响旅游者内部价值观(γ=0.467,p<0.001),还能显著影响旅游者的外部价值观(γ=0.537,p<0.001),证明“延安作为革命老区,其中的红色文化和革命精神是我们最关注也是影响我们最多的因素”(X15)。

产品属性与体验结果的关系路径检验显示,H2a(γ=-0.031,p=0.672>0.05),H2c(γ=-0.049,p=0.491>0.05)在p<0.05的显著水平下不成立,H2b(γ=0.258)在p<0.001的显著水平下成立,说明红色旅游产品功能属性对旅游者的情感结果具有显著影响,而对旅游者认知和意志结果影响不显著。可知,虽然现代化的旅游设施和文化表现形式容易强化旅游者的情感表达,但红色旅游地原始纯朴的内容更符合旅游者的意志倾向。此外,红色旅游产品的符号属性正向显著影响旅游者认知结果(γ=0.572,p<0.001)、情感结果(γ=0.469,p<0.001)和意志结果(γ=0.607,p<0.001),表明红色旅游产品的符号属性有利于引发旅游者的正向情感和求知动机。

体验结果与个体价值观的检验结果显示,假设H3a(γ=0.590,p<0.001),H3c(γ=0.334,p<0.001),H3f(γ=0.713,p<0.001)在p<0.001的显著水平下成立,表明旅游者在红色旅游地的认知体验和自豪、钦佩等的情感唤起能显著正向影响其内部价值观;革命意志品质的影响和内化,激发了旅游者的外部价值观。因此,旅游者对革命人物和事件的深入了解及其对红色旅游产品的正向情感,对个体价值认同和内化具有正向提升作用,坚定的道德意志是塑造个体外部价值观的基本保障。

四、结论和讨论

本研究基于阶梯式访谈和结构方程模型的混合研究方法,以延安革命纪念地景区系列红色旅游产品为实证研究对象,将“手段-目的链”引入红色旅游价值观影响的分析之中,获得如下结论:首先,本研究所建构并加以检验的红色旅游体验对价值观影响的功能路径,与“手段-目的链”理论所强调的“属性-体验-价值观”功能路径一致,在旅游者参与红色旅游活动的过程中,红色旅游的产品属性不仅可以直接影响旅游者的个体价值观,还可以通过强化旅游者认知、增进旅游者情感、坚定旅游者意志等,提升其民族自尊心和国家归属感,以实现价值观的内化影响。其次,初步实证检验结果说明,案例地红色旅游产品的功能属性价值观内化影响成效并不明显,红色旅游产品的功能属性对强化旅游者认知、坚定旅游者意志等方面的影响有限,通过旅游者情感影响旅游者内部价值观的作用路径是显化的。最后,研究证实案例地红色旅游产品符号属性与个人价值观之间具有强关联关系,在红色旅游价值观内化的过程中起到核心作用。红色旅游产品的符号属性通过旅游体验对旅游者认知、情感、意志等方面的触动效果均优于红色旅游产品的功能属性。

本研究说明了红色旅游产品体验对旅游者价值观的细化影响功能,明晰了红色旅游产品各属性维度在旅游者价值观内化中的差异性影响:首先,明晰了红色旅游对个体价值观影响机制的有效前提,在红色旅游过程中,最为直接且有效的红色旅游价值观影响,依赖于个体在特定红色情境中的主客互动实践。其次,解析了红色旅游价值观的内化机制,说明了红色旅游中个体价值观再建构的过程、路径与影响因素。通过探索旅游者对红色旅游产品的属性理解和心理加工过程,洞悉了个体红色旅游体验的结果,明确了红色旅游产品体验与个体价值观的互动关联。最后,重视“由外而内”价值观影响是理解红色旅游教育功能的必然路径,本研究为阐释“由外而内”的“旅游行为内推价值观影响”提供了研究参照。

本研究的不足之处在于,未关注红色旅游地价值观传递与旅游者价值观内化的匹配关系,也未充分考虑红色旅游情境中,社会互动对个体旅游体验和价值观变化的调节作用。未来研究可重点关注旅游地价值观传递内容与旅游者价值观内化内容的匹配关系,以及红色旅游氛围和社会文化参与等社会因素对个体红色旅游体验方式、方向和力度的作用与影响机制。

原文刊载于《湘潭大学学报》2025年第4期,注释及参考文献略

微信公众号

微信公众号